「なかつがわ今昔物語」Vol.2 中山道 「落合の石畳」

いにしえを偲ぶ風情 草鞋(わらじ)の跡も

街道といえば「石畳」。古代ローマの「アッピア街道」も石畳で有名です。では、中山道は――。

中津川市中心部の「中津川宿」から東へは「落合宿」「馬籠(まごめ)宿」と続きます。その落合~馬籠間に、とても風情のある石畳があります。

この石畳は、「十曲峠」という曲がりくねった山道を歩きやすくするために、江戸時代に敷かれました。距離は840m。長い年月の間に傷みましたが、中間の3カ所、計70・8mは往時のままに保たれています。往来した人々の草鞋(わらじ)の跡も残っています。「雨だれ石をも穿(うが)つ」に似た、時の積み重ねの刻印です。他の箇所は昭和から平成にかけて修復され、石畳区間全体が国の「史跡」に指定されています。

石畳の詳細を見てみましょう。

うっそうとした木立の中、すっきりとした印象もあります。道の両端の外側に石の直線面を配しているからです。これによって雨水も流れやすくなります。いにしえの人たちの知恵と美感が生きています。道幅は4mほど。地元の濃飛流紋岩という石が、1平方mあたり4~6個使われています。

「中山道宿村大概帳」という古い文書には「尾州より普請」とあり、尾張徳川家が維持管理をしていたことがうかがえます。

江戸時代に整備された「五街道」で昔の石畳が残るのは、東海道の箱根と中山道の落合ぐらいだとされています。落合~馬籠間は4・5km。ウォーキングに最適です。滑りやすいので、雨天時などはお気をつけください。

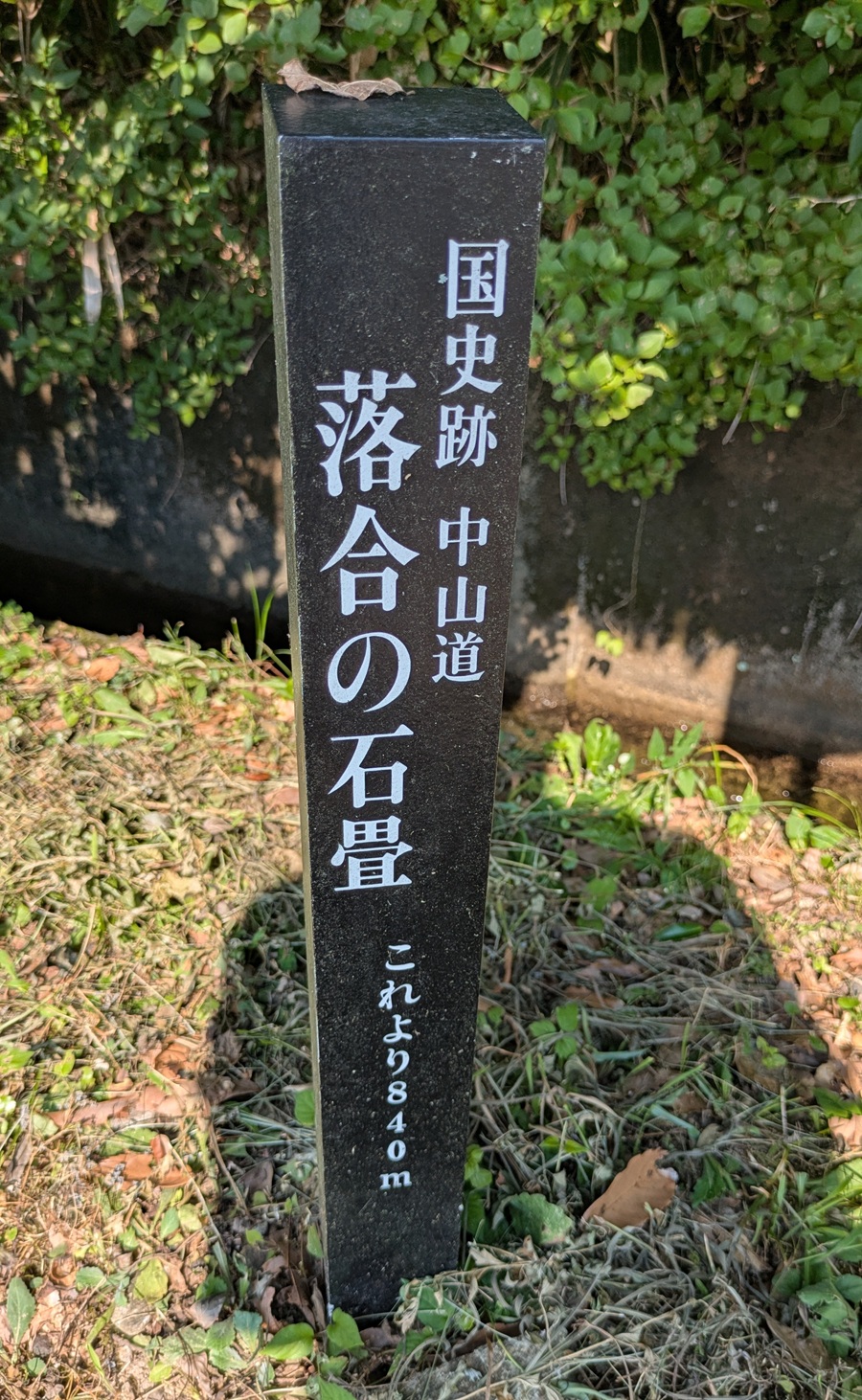

落合の石畳

標柱がお出迎え